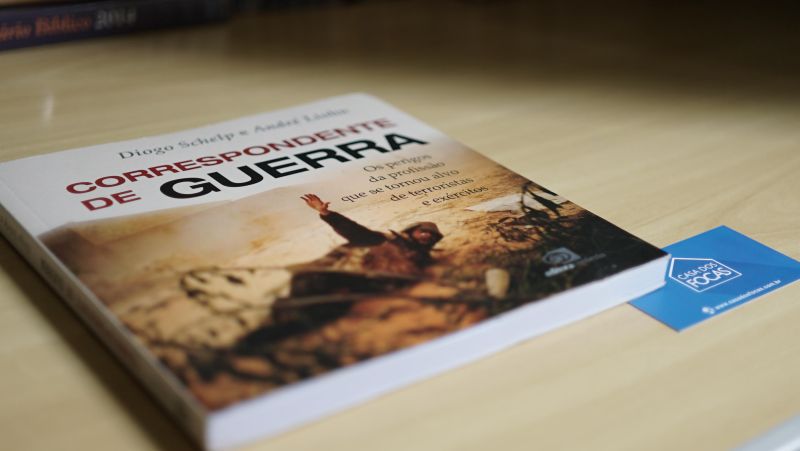

Não é novidade para a maior parte dos jornalistas os diversos riscos que nossa profissão apresenta. Mas talvez poucos saibam as reais dificuldades e perigos que passam os correspondentes de guerra. Pensando nisso, o jornalista Diogo Schelp e o fotojornalista André Liohn escreveram o livro “Correspondente de Guerra”, publicado pela Editora Contexto.

A obra é dividida em duas partes: “Os jornalistas e as guerras” e “Um fotógrafo e as guerras”. Na primeira, Diogo Schelp (editor-executivo da Veja e responsável pela cobertura internacional da revista) apresenta um histórico sobre as coberturas de conflitos armados no mundo. Ele recorda que “as histórias de batalhas contadas à beira da fogueira, de geração para geração; descritas em hieróglifos nas tumbas egípcias; registradas por cronistas do período dos Estados Combatentes, entre os séculos V e III a.C., na China; ou cantadas por trovadores medievais, existem há tanto tempo quanto as próprias guerras”. Segundo ele, esses “relatos tinham, obviamente, o propósito de enaltecer os feitos dos guerreiros ou reis”.

Ao longo da história, a cobertura das guerras foi evoluindo e os perigos que correm os que trabalham nelas também. Prova disso é o fato de que hoje em dia os correspondentes de guerra terem mais medo de serem sequestrados do que de morrerem atingidos por uma bomba ou uma bala. Segundo ele, isso ocorreu nas guerras posteriores aos atentados de 2001 nos Estados Unidos, quando os jornalistas se tornaram alvos preferenciais dos terroristas, no início como forma de angariar recursos com os resgates milionários. Entre os anos de 2008 e 2014 o Al-Qaeda angariou 125 milhões de dólares só com esses sequestros.

Mas as coisas mudaram quando o governo dos EUA se negou a pagar os resgates e as forças americanas começaram a bombardear as posições do Estado Islâmico (EI) no Iraque. O jornalista americano James Foley foi o primeiro de uma série de reféns a serem decapitados pelo grupo terrorista. Sua morte foi filmada e o vídeo divulgado através da internet como forma de propaganda do EI, o que têm se tornado cada dia mais comum.

“No momento em que os jornalistas se tornam alvos, fica ameaçada a capacidade de eles reunirem informações essenciais para influenciar a opinião pública sobre o conflito e de monitorar e expôr violações de direitos humanos”, adverte Schelp.

Outro ponto interessante tratado no livro, é sobre como as novas tecnologias influenciaram nas coberturas de guerra. A internet facilitou muito o trabalho dos correspondentes, entretanto, ela também trouxe algumas consequências para a segurança dos profissionais da imprensa. Dentre elas, o autor destaca três: a exigência de uma maior e mais frequente produção; o aumento de aspirantes a jornalistas e de aventureiros que se dizem repórteres ou fotógrafos que vão até as zonas de conflito com o intuito de ganhar notoriedade em seus países de origem; e a modificação nas relações de trabalho entre os veículos de comunicação e os jornalistas. Para cortarem custos, as empresas em vez de contratarem jornalistas, pagam para freelancers, que recebem por missão ou viagem.

Ao escrever sobre a relação do jornalismo brasileiro com as guerras no mundo, Diogo Schelp diz que “o interesse das publicações brasileiras em ter observadores in loco nos conflitos é proporcional à participação de tropas brasileiras”. Além disso, o autor afirma que “os jornalistas brasileiros têm mais motivos para se preocupar quando estão atuando dentro do Brasil do que fora”. Em seguida, o autor apresentada as histórias de sete jornalistas brasileiros que se destacaram na cobertura de guerras na primeira década e meia do século XXI. São eles: Sérgio Dávila, Lourival Sant’Anna, Adriana Carranca, Humberto Trezzi, Franz Vacek, Andrei Netto e Duda Teixeira.

Finalizando a primeira parte da obra, o jornalista Diogo Schelp define os correspondentes de guerra como os profissionais que “desempenham o importante papel de testemunhar, decifrar e interpretar os fatos, para que as pessoas que se importam com o que acontece no mundo, mas não podem ou não querem ir ao local dos acontecimentos para ver tudo com os próprios olhos, saibam o que precisam saber”.

A segunda parte do livro é escrita pelo fotojornalista André Liohn. Nela são narradas suas experiências no front e como ele, nascido em Botucatu, cidade do interior de São Paulo, optou pela fotografia e se tornou um dos principais nomes do fotojornalismo de guerra brasileiro.

Liohn recebeu no ano de 2012 o prêmio Robert Capa Medal pelo Overseas Press Club, a maior premiação mundial para fotógrafos de guerra, por sua cobertura da guerra civil na Líbia, se tornando o primeiro fotojornalista latino-americano a receber essa condecoração.

Ao longo dos capítulos, o autor fala sobre como as reviravoltas em sua trajetória o levou, sem nenhum planejamento, mas não por acaso, à sua profissão atual. E confessa que as portas do fotojornalismo não se abriram facilmente para ele.

Sobre a neutralidade dos correspondentes de guerra, Liohn defende que “se partirmos do pressuposto de que um jornalista só pode registrar o que acontece à sua volta, sem se envolver de nenhuma forma com seus personagens, então ele também não pode comer o que eles comem, nem dormir onde eles dormem. A neutralidade vem da liberdade de ser crítico ao que os sujeitos do seu relato, visual ou não, fazem. Ajudar um ser humano ferido é muito diferente de pegar em armas para matar pessoas em nome de uma causa alheia”.

O autor conta que normalmente “os fotógrafos ou repórteres mais famosos trabalham sempre cercados de profissionais menos experientes ou admiradores. Estes parecem acreditar que, se o jornalista de renome está em determinado lugar, é porque algo imperdível vai acontecer ali”. Esse costume incomoda Liohn, que acredita que “esse hábito dá aos jornalistas uma sensação de segurança, tanto física como profissional. Física, porque se tem a esperança de que, se acontecer algo de ruim, os amigos tratarão de cuidar uns dos outros. Profissional, porque não é preciso se preocupar com a concorrência do outro. Se houver algo para fotografar, todos estarão ali e ninguém perderá nada. E se nada acontecer e não houver foto para fazer, todos estarão igualmente improdutivos. Quem quebra esse pacto de comodidade muitas vezes não é visto com bons olhos”.

Outro ponto que aborrece o fotojornalista na cobertura de conflitos armados é o uso de aplicativos de celular, que “produzem imagens que distorcem uma realidade tão terrível como uma guerra, embelezando-a ou conferindo-lhes uma dramaticidade exagerada”.

Ele ainda aconselha que “a atitude cuidadosa num campo de batalha vale mais do que estar todo equipado, numa armadura”, e também explica que “quando as cenas e os acontecimentos estão se repetindo, as fotos e as histórias são apenas mais do mesmo, significa que o risco já não está valendo a pena”.

André Liohn desabafa: “Muita gente idealiza e enaltece o trabalho dos correspondentes de guerra. O que poucos percebem é que, para isso, provocamos o sofrimento de pessoas queridas”, referindo-se principalmente aos seus familiares.

“É um mito que jornalistas são capazes de mudar radicalmente a situação das vítimas das guerras. Se o mundo não tivesse informações fidedignas sobre o que acontece com elas seria muito pior, claro. Constantemente, porém, sentimos frustração por não poder evitar tragédias que se desenrolam diante de nossos olhos”, afirma.

“A função de um jornalista, em uma guerra, é relatar e documentar o que vê. Mas nem sempre isso parece ser suficiente”, conclui o fotojornalista.

O livro possui 240 páginas, contando com uma seleção de fotos produzidas por André Liohn nos últimos cinco anos – presentes em um caderno colorido de 32 páginas.

Assista ao vídeo de apresentação do livro aqui.

Por Emílio Portugal Coutinho

Muito bacana o livro. Comprei, depois de ver sua indicação por aqui Emílio, e achei muito legal. Bem explicativo e com um universo que não estamos acostumados e sequer fazemos ideia.

Olá, Luis!

Realmente esse livro é muito bom. Fico feliz que minha indicação tenha servido de inspiração para que você adquirisse um exemplar. 🙂

Eu particularmente amo livros que contam os bastidores das coberturas jornalísticas, sobretudo as que envolvem momentos de tensão. Esse é um olhar ainda pouco conhecido, e muitas vezes glamourizado através de filmes produzidos em Hollywood. Até mais! Emílio Coutinho